4.48 psychose

Floent Siaud

coup de Kane à mort

Cette pièce a quelque chose de venimeux. C’est l’ultime création de Sarah Kane, juste avant qu’elle ne se suicide. Et c’est bien la seule fois où elle semble, dans toute son œuvre, se frotter à l’autobiographie puisqu’elle y raconte ses troubles mentaux et ses rapports avec le corps médical. Si bien que cette pièce a quelque chose de testamentaire. Elle est presque comparable à un snuff movie. Ici, il n’y a pas vraiment de fiction, pas vraiment de distance. Et il y a comme une indécence à écouter sans rien faire, en prétextant apprécier leur poésie, ces mots qui crient une douleur bien réelle, fatale de surcroît. Où est l’empathie dont nous devrions faire preuve ? C’est sûrement l’écho de cette question qui nous ramène à l’œuvre de la dramaturge, qui n’a jamais cessé d’interroger le théâtre en le confrontant à ses limites : celles de ce que l’on peut montrer, celles de ce que l’on peut dire. Et toujours les mots l’emportent.

Là encore, oui, il y a cette poésie. Et la pièce résiste à ce malentendu qui consisterait à ne l’appréhender que sous l’angle du testament, de la dernière lettre d’un suicidé. Il s’agit bel et bien d’une œuvre dramatique, ambitieuse, exigeante, qui sait nous pousser dans nos retranchements et nous placer à la lisière du supportable. C’est aussi une pièce qui suscite l’envie. Elle est un morceau de bravoure pour n’importe quelle actrice : un monologue, un seul en scène, qui ne peut que révéler le talent de celle qui osera porter ce texte. Il faudra jongler entre l’humour le plus noir, le désespoir le plus profond, l’apathie la plus lénifiante, le trivial le plus attendu… Je pourrais continuer la liste longtemps. C’est la pièce parfaite pour une bande démo.

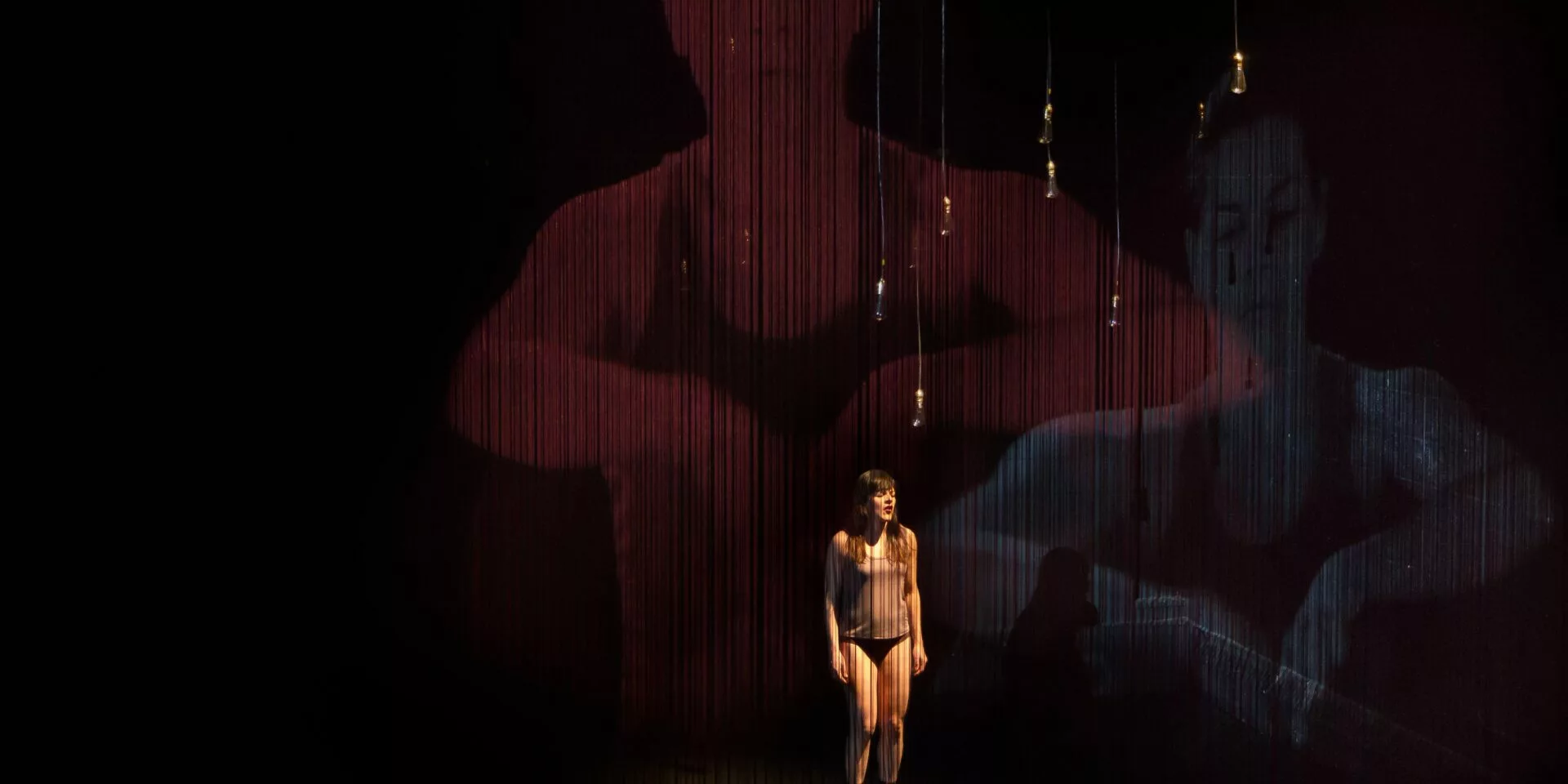

Et tout le monde s’accorde pour dire que, dans cette mise en scène de Florent Siaud, Sophie Cadieux s’en sort haut la main. Du grand art. Son accent québécois ajoute une légère distance qui nous permet d’aller plus loin dans l’horreur. On se met à rire alors même que ce qui est dit est insoutenable. C’est très maîtrisé. Peut-être trop. Où est la déchéance ? Où est l’état comateux induit par le cocktail chimique ? Ça ne cesse de sautiller, de virevolter, d’une émotion à une autre. Et la mise en scène est au diapason : à chaque variation son effet — ici une lumière qui change, là un rideau qui s’ouvre, ailleurs une image habilement projetée. La scène se dévoile, s’ouvre sur les méandres de cet esprit tortueux.

Cette maîtrise, magistrale pour le coup, a quelque chose de froid, quelque chose qui nous empêche de nous effondrer totalement avec Sarah Kane. Comme si le metteur en scène avait bien saisi les dangers de ce texte et avait préféré s’en tenir à distance. Au lieu d’éliminer le spectacle, il est ici convoqué avec tous ses artifices, tous ses oripeaux. Et cela fonctionne. Les spectateurs s’y retrouvent. Ils ne boudent pas leur plaisir. Ils en ont pour leur argent : une actrice qui use de tous ses charmes, qui démontre toute l’étendue de son talent ; un metteur en scène qui, scénographiquement, brille par son ingéniosité.

Et tout cela résonne, en période post-pandémie, avec l’expression enfin audible de nos problèmes psychiques. Un bon spectacle donc. Mais cela ne nous fera pas oublier l’extraordinaire version de Claude Régy : un travail fin sur la langue de la plus grande autrice britannique.

Thomas Adam-Garnung